C. 在《古兰经》和《圣经》中律法的不同解释《古兰经》中的不同说法

第三章

C. 在《古兰经》和《圣经》中律法的不同解释《古兰经》中的不同说法

不管你花多大的功夫要证明在《古兰经》找不到不同说法的经文,仍然有一些不同说法可以找到的。阿尔白大伟在他的经注中提到了一些苏拉如 3 : 100 ; 6 : 91 ; 19 : 35 ; 28 : 48 和 33 : 6 等。后面一处 [ 即苏拉《同盟军(艾哈萨布)》 6 节 ] 在伊历 5-7 年间也被优素福 阿里提到过。奥斯曼的《古兰经》文是这样:

“ 先知对信士的权利,重于他们自身的权利,他的众妻,是他们的母亲。 ” 但有报告称,乌白 波 卡波的《古兰经》文却是: “ 先知对信士的权利,重于他们自身的权利。他是他们的父亲,他的众妻是他们的母亲。 ”

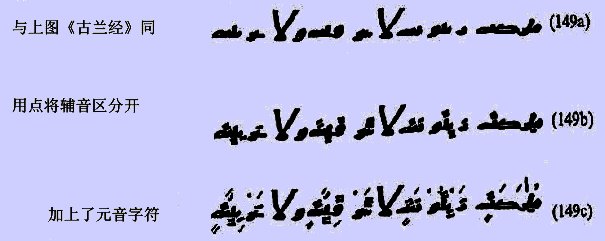

关于这些不同说法,穆罕默德 哈米杜拉在他的法语《古兰经》译本序言中有详细的讨论。他将那些不同说法分为四类:

1. 人们在抄写过程中的错误导致了不同,这当然很容易通过与其它版本的比较而发现。

2. 人们在空白处加入注释时导致了不同。哈米杜拉写到:

“ 就《古兰经》本身的风格而主,甚至有时穆罕默德的同伴们也得征求他的解释。有时他们为了记忆的方便,将那些解释写在他们个人所写的《古兰经》里。因此,抄写的人要达到忠实于原版,有时将那些经文连同批注一起抄下来,是完全可以理解的。我们都知道著名的奥马尔命令,他曾经禁止将经评加进《古兰经》里。

“ 这种不同的说法有好几百种。但是, ‘ 某某老师的《古兰经》 ' 有某种额外的经文而是其他人所没有的这一事实,对其节外生枝的来源也就毫无疑问了。而且,关于这种不同说法的资料,不同的《古兰经》作者们往往也是矛盾的;有人说某本《古兰经》有某种增加的经文,而其他人则否认其说法。 ”

3. 穆罕默德最初允许人们在诵读《古兰经》时可以用除麦加人外的其他方言,由此导致了不同。

“ 穆罕默德试图使宗教对那些哪怕是最谦卑的人也显得容易,于是允许即使在《古兰经》中也可以有一些方言的不同,因为关键不在字词而在于其意义,不在背诵而在于其应用和消化。他欣然地说, ‘ 吉卜利里天仙准许我可以有多达七种不同的说法 ' 。为了保护他自己或者其同伴的某种说法,他许可不同部落的成员可以用他们自己相当的词语来替代某些经文,即用多为他们自己部落的人所知的。(后来奥斯曼也制止了这种说法。)但是,从其他外部地区所保留的版本来看,先前的几个世界中,人们是可以找到如此的话语的,它们同那些官方版本相比确实是等同的。 ”

4. 伊历的起初 150 至 200 年间,那些手写的《古兰经》没有标上元音符号,同样的一个字母便有几种不同的标音法来区别其词义,这一事实导致了不同。

没有标上元音字符是什么意思?阿拉伯语共有 28 个辅音字母,元音是由标在字母上方或下方的点、圈等来表示,同样的几个辅音字母放在一起,给它们标上不同的元音,将完全改变其意义。这就象汉语中的多音字,同一个汉字标上不同的拼音,便能表示不同的意义。

我同很多穆斯林谈过话,他们都不知道最早的《古兰经》是没有标出元音字符的;因此,也许在本书的读者当中也有人不知道这一情况。图 2 是第 24 苏拉 34-36 节的经文,是从伊历 150 年左右的《古兰经》(现藏于伦敦的大英博物馆内)中摘抄的。

图 2

伊历 150 年左右没有标上元音的《古兰经》,第 24 苏拉 34-36 节。

经大英博物馆许可

为了让不懂阿拉伯语的人也能明白这种情况,我选了从顶部开始的第七行为例。

哈米杜拉对这种缺少元音和点的情况,在同一页的另一段中谈到:

“ 最后,不同说法来源于早期的阿拉伯书写,也就是在标音符号出现以前。有时可能将一个词读为被动或主动语态,可能读成阴性也可能读成阳性,而且有时连上下文都不能帮助区分。 ”

这种不同说法可以在上面的图中找到,从第三行结尾起至第七行的内容为:

“ 真主是天地的光明,他的光明象一座灯台,那座灯台上有一盏明灯, 那盏明灯在一个玻璃罩里,那个玻璃罩仿佛一颗灿烂的明星,用吉祥的橄榄油燃着那盏明灯;它不是东方的,也不是西方的 ……”

优素福 阿里和哈米杜拉在他们的英语和法语《古兰经》译本中,都将阿拉伯语 ![]() 译为被动动词 “ 被点着 ” 。这一阳性形式,通常指前面提到过的阳性词 “ 星 ”

译为被动动词 “ 被点着 ” 。这一阳性形式,通常指前面提到过的阳性词 “ 星 ” ![]() 。但是在图中的第六行,我们找到一个字母被单独列出且在上方标了两点,变成了

。但是在图中的第六行,我们找到一个字母被单独列出且在上方标了两点,变成了 ![]() ,即阴性的被动动词,于是当指前面的阴性主格词 “ 玻璃罩 ”

,即阴性的被动动词,于是当指前面的阴性主格词 “ 玻璃罩 ” ![]() 。

。

这处经文被复制下来,可能仍然有学者会说: “ 我认为当如此如此读。 ” 命令抄写《古兰经》的人或者相信这里当用阴性的被动语态。

既然象优素福 阿里这样的翻译者仅在他的译本中提到两三处不同说法,给人的印象是只有很少的不同说法。哈米杜拉是能够承认很多不同说法的少部分作者之一,就象我们在上面看到的,他说 “ 有好几百处不同说法 ” 。事实上,有成千的不同说法。亚瑟 杰飞瑞在他的著作中,列出了他从不同文献中发现的不同说法,仅伊本 马司伍德版本中就有 1700 多处。

其中的大部分,或者说 99% 的例子都象上述例子,没有多大的重要性,但确实有一些能反映出真实存在的问题,比如说在伊历 10 年的第 5 苏拉 63 节,写到:

“ 作为真主的报偿,要我告诉你们一个比那更恶的事吗?那些受真主咒诅的人,真主他们发怒,使他们的一些人变成猴子或者猪,作为偶像来拜。 ”

这是我自己的译文,代表阿拉伯语本身所表达的意思,因为是根据阿文所标的点可知, “ 真主 ” 是动词 “ 拜 ” 的对象,但在《古兰经》里说真主拜偶像是根本不可能的。没有任何一个翻译者会译成这样,我本人也知道这种译法是不可能的,因此这里头一定是把什么给弄错了。

可能是我的阿拉伯语知识不够好,如果我只是唯一有这样问题的人,那也将成为首当其虑的事情。然而,当我们读亚瑟 杰飞瑞的《〈《古兰经》〉文史的材料》时,我们发现情况并不是这样。杰飞瑞发现了 19 处另类经文记载, 7 处被认为是伊本 马司伍德所写, 4 处乌白 波 卡波所写, 6 处伊本 阿巴司所写,还有乌白德 波 乌迈尔和阿那司 波 马里克的各一处。显然,每个人应当只有一处另类经文,但众多的可能性表明学者们已经认识到了这个问题。

以下是伊本 马司伍德的说法:

** wa man `abadu al-taghuta

wa `abadata al-taghuti

wa `ubada al-taghutu

wa `abuda al-taghutu

wa `ubuda al-taghuti

wa `ubidati al-taghutu

`ubbada al-taghuta

对那些不懂阿拉伯语的人来说,这些可变的读法可以被分成三类:动词是复数,猴子和猪是 “ 那些拜偶像的 ” ;动词为被动语态, “ 偶像被猴子和猪拜 ” ; abada 变成了名词形式,使猴子和猪成为 “ 奴隶 ” 或者 “ 拜偶像的 ” 。

此外,在 19 处改变中的 14 处,都是由于改变了阿拉伯语字母标音的组合。在其他 5 处,也加上了一两个辅音。

我选择了伊本 马司伍德所写的,是因为他前面所写的被所有的翻译者们所采用。 “ 使他们的一些人变成猴子或者猪,作为偶像来拜。 ” 即使在翻译方面已经进行了文字加工,但仍然让人读了费解。 然而,用布凯勒在谈到关于某些基督徒的伪造著作时的话来说,人们只能为很多早期《古兰经》的珍藏本丢失而感到遗憾,奥斯曼所宣布为不必要的那些被毁掉的版本确实太可惜了,如果他们能保留下那些抄本,对今天人们面临的这些难题就太有益处了。

结论

现在我们已经分析了这一材料,该再次问我们的问题了。你们怎么知道从《古兰经》第一节经文被降示到最早的已经《古兰经》成书的这 163 年间,经文没有被改变过?这些不同说法是怎么回事?你们怎样知道这些经文就是真实来自穆罕默德的?

你们会再次回答我,说这些不同说法只是微小的改变。你们会告诉我,说载德 伊本 塔比特小组都是些严肃认真的人,他们不会故意犯任何错误。你们会告诉我,说虽然早期的《古兰经》经文没有标上阿拉伯语的读音,没有标点以区分,这些都被背诵经文的习惯所控制,人们不会读错。

最后,你们可能会指出,在伊历 150 年时仍然有活着的人,他们听到关于穆罕默德的生平和教导,从他们的父亲那里直接学习了《古兰经》,或者从其他知道穆罕默德的人那里学习,或者从穆罕默德的贴身同伴那里学习。所以,不可能有大的错误,不会改变《古兰经》中各种教义。

这正是哈米杜拉在他的结语中写到的: “ 而且,把所有的不同说法收集起来,进行仔细的学习和研究,我们确信,那些不同说法中,没有一处是改变了《古兰经》本意的,因为它们是仔细编订与传播的。 ”

现代基督徒翻译家 D. 马森得到了同样的结论。在她的法语《古兰经》译序中,他写到: “ 最后,即使有这些可争论的地方,我们可以看到当前我们所拥有的这些《古兰经》经文,包括了其早期的原意。 ”

已经到了这个结论,我们现在必须看一下关于福音书中的不同说法。

在《新约》福音书中的不同说法

《新约》象《古兰经》那样,不同书卷有不同说法。普林斯顿神学院的《新约》语言文学教授布努斯 M 麦知格博士,在他的书《〈新约〉原文》中,用了一整章来详细讨论这些不同说法的来源。下面的段落,我们将看一些例子。

1. 抄写错误导致不同。

A. 眼没有看好。

《新约》,也就是福音,原文是用希腊文写成,字母 s 、 e 、 y 和 o ,有时很容易彼此混淆,如果一个抄书的人写错一个字母,就变成了不同的意思。同样的事情在阿拉伯语中也可能发生,如阿拉伯语字母 ? 和 ? ,在抄写过程中也是很容易混淆的。

在某些抄本中,整行都被丢掉了,是因为两行结尾处都是同样的单词,于是抄写的人很容易跳过一行而丢掉一行。我可以肯定,每个读者都会有过同样的经历,当他们在读书阶段,抄写一段引文或者诗歌时,会漏掉某行内容。

B. 耳没有听好。

当抄写的人根据所听而写,有时可能由于某些单词有同样的发音而产生混淆,但这只是拼写上的不同(如英语的 there 和 their, grate 和 great )。这样的例子在《启示录》 1 章 5 节可找到, 1611 年翻译者们根据经文译为 “ 他爱我们,用他的血洗净了我们的罪 ” ;而更早的希腊文被现代翻译者们译为 “ 他爱我们,用他的血把我们从罪中释放出来 ” 。这一不同说法的出现,是因为 ou 和 u 的发音混淆,显然,这句话的属灵意义仍然是完全一样的。

C. 在抄写时坚持某个短语而导致不同说法。

有时这点使得词序发生变化,其他时候抄写的人会从同类段落中找短语。就象哈米杜拉在关于《古兰经》情况所谈的,几乎所有这些抄写错误,都是很容易通过与其它抄本进行比较而发现的。

2. 在抄写过程中加入了空白处的批注或者同其它抄本比较,导致了不同。

在更老的抄本中空白处出现的注释或批注语,有时也会被带进新的抄本中。难解词语的同义词,对某处经文的解释,当抄写的人在抄写时,很容易将它们也抄入经文中,形成了一些问题。

几年后,类似的不同说法可能发生,在抄写者面前将不只是一本福音书。如果有一个有良知的抄写者,在发现两个原本中在同样的段落以不同的方式记载,他将怎样做呢?与其说在两者中选其一,不如将两个不同的说法都抄下来,抄入经文中。比如说,一些早期的抄本中,《路加福音》结束时说门徒 “ 常在殿里称谢真主 ” ,又有抄本说门徒 “ 常在殿里颂赞真主 ” 。抄写的人不是选择说法之一,而是抄写成了门徒们 “ 常在殿里称(谢)颂(赞)真主 ” 。

3. 增加而导致不同。

抄写者认为《马太福音》 9 章 13 节尔萨所说的话中好象有什么没有被记录下来,因为那句经文说 “ 我来,本不是召义人,乃是召罪人。 ” 于是,抄写的人在句末加上了 “ 悔改 ” 二字,使其与《路加福音》 5 章 32 节相呼应。

在《罗马书》 13 章 9 节,保罗提到了十条诫命中的四条,后来有抄写的人不经意地从记忆中加入了第五条 “ 不可作假的见证 ” 。

4. 试图解决难题而导致不同。

关于这点,最明显的例子是《马可福音》 16 章,福音的结尾处漏掉了些内容。在讲到妇人买了香膏要去膏尔萨的身体时,一位穿白衣的天使告诉她们: “ 尔萨复活了!他不在这里。 ” 最早的西奈古卷和梵蒂冈古卷到这里就结束了。

马可在写的时候可能由于什么原因而被迫中断了,可能由于他的死,或者在其他人抄写之前,最后一页已经掉了。人们所知道的,是在接近第二个世纪末,基督徒们加入了关于尔萨复活的概述,但这些概述是根据其它福音记载来的。最后,就象上面所谈到的《古兰经》经文包含了抄本空白处的批注那象,这些话也被包含进了《新约》经文。

抄写员的准确度

然而,就象我们看到的关于《古兰经》的情况,事实是,那些有难点的经文直到今天仍然保留完整,这表明那些抄写员们在抄写过程中,非常仔细认真。如果他们不仔细,他们害怕改变真主的话语,他们认为有问题的地方,他们自然会去掉。

即使是一件小事的细节,抄写的人也会守忠诚。比如说,在公元 350 年的梵蒂冈抄本,在保罗书信的整个正文中,每部分都标上了序列号,希伯来书在加拉太书和以弗所书之间。抄写的人仔细抄上了序列号,虽然现在不再正确,是因为那些书的顺序有了变动。

足够有趣的是,这正是布凯勒博士选用而提出挑战的《新约》,他写到:

“ 经文的真实性,即使是最古老的抄本,都总是可以争论的。梵蒂冈抄本是这种情况的好例子(见图 3 )。 1965 年在梵蒂冈城编订的摹本,包含有一个编者的注释,提醒我们 ‘ 在被抄写的几个世纪后,抄写员除自认为是错误的外,将所有字母都描摹了下来 ' 。经文中有些段落中,原来的字母是浅褐色,仍然以浅色描摹,与其它深褐色的字形成鲜明的对比。没有迹象表明有详确的修补。 ”

麦知格,一位《新约》希腊文专家,花了他整个学术生涯来研究文献资源,写了一本题为《〈新约〉经文》的书。从他的书中,很多情况与本章是适合的,也包括了些关于后来抄写员再次临摹经文的信息。他并没有隐藏,但他的结论是:

“ (梵蒂冈)抄本的经文,被很多学者们认为是《新约》亚历山大类抄本的最佳代表。 ”

他自己的评价以这样的陈述为总结: “ 在所有希腊文《圣经》的古抄本中,最有价值的数梵蒂冈抄本。 ”

布凯勒博士终止了整个事情说: “ 一节经文的真实性总是可以争论的 ” 和 “ 没有迹象表明有详确的修补。 ”

然而,布凯勒博士没有提到任何一个例子,说那是被错误修改的,或者给出一个被错误修改过的经文比例。他假定没有详确的修补,为的是让其他人向他证明确实有修补,当然也包括进一步的含意,即可能?也许?学说福音的有效性成为一个问题。

当我们查看图 3 ,我们可以看到,甚至在图片的复制中,你可以看到原来的字句,也可以看到新加进的。所以,我们既有原来的也有修补后的,如果读者想要花时间学习希腊文,他可以自己去发现,修补后的内容是忠实的。

图 3

问题是,这种怀疑和攻击性说法,对于任何文献来说,布凯勒博士都是能够很容易就写出来的,包括图 2 的《古兰经》经文,因为 “ 经文的真实性,即使是最古老的抄本,都总是可以争论的。 ” 于是向我们证明,第一本完整的《古兰经》是有效的。

我是一个基督徒,每个读者必须来评价我在这本书中控制自己不要产生偏见的成功,但直到布凯勒博士用某些难于入耳的证据来支持他对梵蒂冈抄本的诽谤,我要继续站在麦知格博士的立场上,那些抄写员盲目地抄写了一些东西,当他抄写时那些东西已经不具有任何价值。对于基督徒来说,图 3 影印的梵蒂冈抄本中的一页,是有效的,是公元四世纪时目睹原福音经文的最佳见证,它与图 2 影印的《古兰经》一样,是有效的。

进一步证明关于不熟悉的名字或单词抄写的准确性

在《旧约》中,希伯来或是外来国王们的名字,被真实无误地流传了下来,即使他们在几百年前就死了,甚至上千年,仍然被真实地流传了下来。布凯勒博士本人也在谈论埃及法老兰塞的名字时提到了这一点。他说: “ 除《圣经》些许希腊、拉丁书籍略有记载外,兰塞的名字几乎失传了 …… 然而,《圣经》准确的记载了这一名字,在《讨拉特》中提到过四次。 ”

另一个例子是在《讨拉特(旧约)》中的《撒母耳记上》 13 章 21 节,译文是: “ 但有锉可以锉铲,犁,三齿叉,斧子,并赶牛锥。 ”

“ 锉 ” 在希伯来文中是 PIM ,它的意思是未知的,这译文只是从上下文猜出来的。在一次考古发现中,考古学家发现了一种未知的古币形东西,当他们清洗出来时,能看得见上面写着的文字,那文字是 PIM ,于是更帮助了我们理解经文中的 PIM ,是用来表示锉铲、犁等时的价格。

“ 那价格是三分之二舍客勒,也就是锉犁、锄等的价格。 ”

Pim 这一单词本身不是那么重要,它并不说明什么经学问题,但从公元前 1000 年到公元 1000 这 2000 年中,抄写者们都正确的将它抄写了下来,即使在那些抄写过程中,没有一个人明白它的意思,他们还是照抄不误。

这时,读者也许已经意识到,那些各种不同说法,也就是我们讨论的关于《讨拉特》和《福音》中的不同说法,与前面我们查考的《古兰经》中情况雷同,这些不同并不影响其经文的有效性。就象在《路加福音》第 24 章中,是 “ 称谢真主 ” ,或者 “ 颂赞真主 ” ,或者 “ 称颂真主 ” ,它们并不改变什么。不管说尔萨洗净了我们的罪,还是说尔萨把我们从罪中释放,福音的精髓没有改变。

现在单就希腊文的福音古卷就有 5,300 多份(或部份)。因此,在这些手抄本中,有几千个微小的不同说法是不足为奇的。 LOOK 杂志曾发表了一篇标题为《〈《圣经》〉中的五万错误》的文章,但他们是有目的的,就象一处阐述说 “ 《古兰经》中的五千错误 ” 一样,显然是一个谎言。那作者用 “ 错误 ” 一词代替了 “ 不同说法 ” ,他也没有告诉读者,大部分都是可能通过与古抄本相比较来查考,或者阐明说那成千的微小区别是可能通过早期古抄本来验证。

布凯勒博士在他的书中第三页作了同样令人误解的陈述,他说: “ 不难理解,从版本到版本,从译文到译文,修正经文的事是难以避免的,经文原文在两千多年的抄写过程中,有些被改变了,这是可能的。 ”

但是,我们不是谈论关于那两年多年间的事情。我们现在所拥有的《圣经》,是从第二、三或四世纪的抄本翻译而来的,于是在公元 900 年的抄写错误,对现在的福音,也就是《新约》,没有任何影响。因为现在的《新约》是从公元 350 年的梵蒂冈抄本和西奈抄本,还有公元 200 年写在莎草纸上的古经文翻译来的。

在他们的希腊文《新约》中,韦斯柯特和伙特,从 1853 处到 1881 年,花了 28 年时间,比较他们所拥有的希腊文古抄本,标出了六十处经文(只有七处来自四福音书),那些经文是他们怀疑有原始错误。他们所说的 “ 原始错误 ” 是指比已经存在的抄本见证更早的错误,这是多么大的一个区别啊!从五万个错误一下子变成了六十处错误!

那些话都是写于 1881 年,但很多早期的希腊文抄本和纸草抄本已经被发现了。在任何情况下,这些新的发现,不断地表明了韦斯柯特和伙特是很有把握的,当前的福音经文是有根据的。

1946 年出版的英文标准修订版《圣经》的编者们说: “ 显然,对于一个仔细的读者来说,他会发现同 1881 年和 1901 年一样, 1946 年的修订本仍然没有改变什么,没有任何一处基督徒信仰神学观受到影响。原因很简单,虽然有成千的抄本中不同说法,没有一处是改变基督徒神学观的。 ”

麦知格教授 1968 年在他的写作中,总结性地对当前情况作了评论: “ 被广泛地承认,亚力山大抄本(由埃及亚力山大通过)是在亚力山大的学术传统中经过专门技能训练的编辑者们精心抄写的 …… 直到最近,两份主要为之作见证的抄本是梵蒂冈抄本和西奈抄本,这可以追述到约四世纪中期。 ”

“ 带着这样的发现,然而,纸草本 66 页(见第六篇四章图 9 )和 75 页(本篇三章 E 的图 5 )都可以追述到第二世纪末或者三世纪初,现在已经有了早在第二世纪时的古抄本为证。 ”

二世纪末或三世纪初,即公元 200 多年,也就是尔萨升天的 170 年后,叶哈雅写完他的福音书的 110-120 年后。在那时,那些活着从他们父辈听到过福音学说的人,或者从那些和使徒有过亲身交往的人那里听来的,他们不会有什么错误。

基于充分的证据,我们相信,我们所拥有的经文,从原来尔萨的使徒们所传讲的,是完全一致的。

结论

在圣训及穆斯林的经评中,有充足的证据证明,先知的同伴们所写的《古兰经》中存在很多不同的说法。这与穆斯林经常宣称的现今《古兰经》是原本的 “ 影印件 ” 是相互矛盾的。然而,这些各种不同的说法,并不是那么重要,它们并不影响穆斯林对穆罕默德所宣讲的《古兰经》关键经文之信任。

同样地,福音书,也就是《新约》,要找到一个当前《新约》是原手稿的绝对翻版的证据是不可能的。不过,那些不同的抄本中不同说法并不是那么重要,它们并没有改变基督徒对尔萨所讲的福音关键内容之信任。